Perspectives Glaciaires

Projection-performée, juin 2024

Film 18’12, édition poétique, performance orale

Perspectives Glaciaires, captation live, Festival international d’Autrans - Montagne, Cinéma & Culture, 4 décembre 2024,

Photographie : © Nacho Grez

Perspectives Glaciaires est une proposition poétique, filmique et sculpturale qui trouve sa forme dans une séance à la croisée de la conférence, de la lecture, de la performance et du film.

Après 45 jours d’itinérance en haute montagne, à transporter sur son dos 50 gravures et sérigraphies pour célébrer les 50 ans du Parc national des Écrins, Tipoume revient sur ses pas pour filmer les lieux qu’elle a parcourus : La Bérarde, le glacier du Chardon, le vallon de la Lavey, celui de la Selle.

Après un an de tournage, entrecoupé de sessions d’écriture, de montage et de sculpture dans son atelier, l’artiste plasticienne propose une projection qui sort des chemins battus. Sur scène, Tipoume nous fait la lecture de son édition Perspectives Glaciaires illustrant la projection qui se déploie derrière elle.

Perspectives Glaciaires, film 25 min , 16’51

La partie vidéo — et particulièrement les plans en haute montagne — est travaillée avec un point de vue contemplatif, lent, lancinant, à la manière des scènes d’Ariane Michel dans son documentaire Les Hommes 1.

Les plans sont réalisés avec une forme de « cadrage obsédant » que décrit Deleuze dans son ouvrage Image-Mouvement 2 : « Le “cadrage insistant”, “obsédant”, qui fait que la caméra attend qu’un personnage entre dans le cadre, qu’il fasse et dise quelque chose, puis sorte, alors qu’elle [la caméra] continue à cadrer l’espace redevenu vide. »

Le plan des skieurs — unique moment où l’humain apparaît entièrement — est un plan fixe sur une coulée d’avalanche, il n’y a pas d’échelle, on pourrait penser à un plan macro autant qu’à un plan aérien. Soudain deux skieurs traversent l’espace, donnant la mesure autour d’eux, autant que leur propre échelle. Ils sortent ensuite du cadre, laissant à nouveau l’espace à son propre sujet.

La quasi-totalité des plans de montagne sont filmés en caméra portée, de façon à avoir un léger mouvement dans l’image. La présence humaine ne se fait pas de façon directe, à travers l’image, mais à travers l’œil de la caméra comme dispositif de perception.

1 Ariane MICHEL, Les Hommes, 2006

2 Gilles DELEUZE, Image-mouvement, éd. Minuit, Paris, 1983

Perspectives Glaciaires, film 25 min , 24’25

Perspectives Glaciaires, film 25 min , 20’33

Perspectives Glaciaires est une pièce qui en héberge d’autres. La projection, l’édition, la performance orale, et les pièces plastiques autonomes à ce dispositif, se répondent et se croisent dans une sorte d’agencement polyphonique 3.

Ce concept d’agencement polyphonique, développé par Anna Tsing dans le chapitre 5 du Champignon de la fin du monde — concept au préalable élaboré par Deleuze et Guatari — autorise un point de vue non pas focalisé sur l’ensemble mais sur les réseaux de cet ensemble. Il permet également à chacun des éléments de ne pas être réductible à leur intégrité dans le dispositif. Il évite un potentiel effet disons globalisant.

Ce concept d’agencement polyphonique s’inscrit dans un champ de pensée philosophique contemporain qu’on appelle parfois les penseurs et penseuses du vivant. Baptiste Morizot, Vinciane Despret et Bruno Latour en font partie.

Cette idée de dispositif au sens d’un agencement polyphonique s’intègre chez ces penseur.euse.s à une volonté de changer de cosmovision, c’est à dire à une manière de se situer dans une vision cosmologique de notre système Terre et de ce qui la peuple.

À travers l’idée d’Arturo Escobar qu’il y aurait plusieurs mondes dans le monde. De la vision non plus d’un uni-vers mais d’un pluri-vers s’ouvre la possibilité d’appréhender ce système Terre avec différentes temporalités, différents espaces, imbrications, coexistences, polyphonies des espaces et des vivants.

Le concept d’agencement polyphonique, qu’il soit intégré à la musique ou aux manières de faire agriculture, permet d’appréhender la “multiplicité tentaculaire” que décrit Donna Haraway 4. Il nourrit alors un besoin de se situer sur les fines frontières où les modes de vie se croisent. Il invite à se placer à l’interstice, à l’intervalle entre l’ensemble et chacun des éléments, à changer de cosmovision...

À travers ce changement de cosmovision, il pourrait y avoir une possibilité de réactiver nos appareils empathiques, une chance de regagner des régions de la sensibilité qui ont été amputées par ce que Martin Jay nomme “les régimes scopiques de la modernité” 5.

3 Anna TSING, Le Champignon de la fin du monde, Chap.5, éd. La Découverte, Paris, 2017

4 Donna HARAWAY, Vivre dans le trouble, éd. Des mondes à faire, Vaulx-en-Velin, 2020

5 Martin JAY, Les régimes scopiques de la modernité, Revue Réseaux, n°61, éd. La Découverte, Paris, 1993, p.99

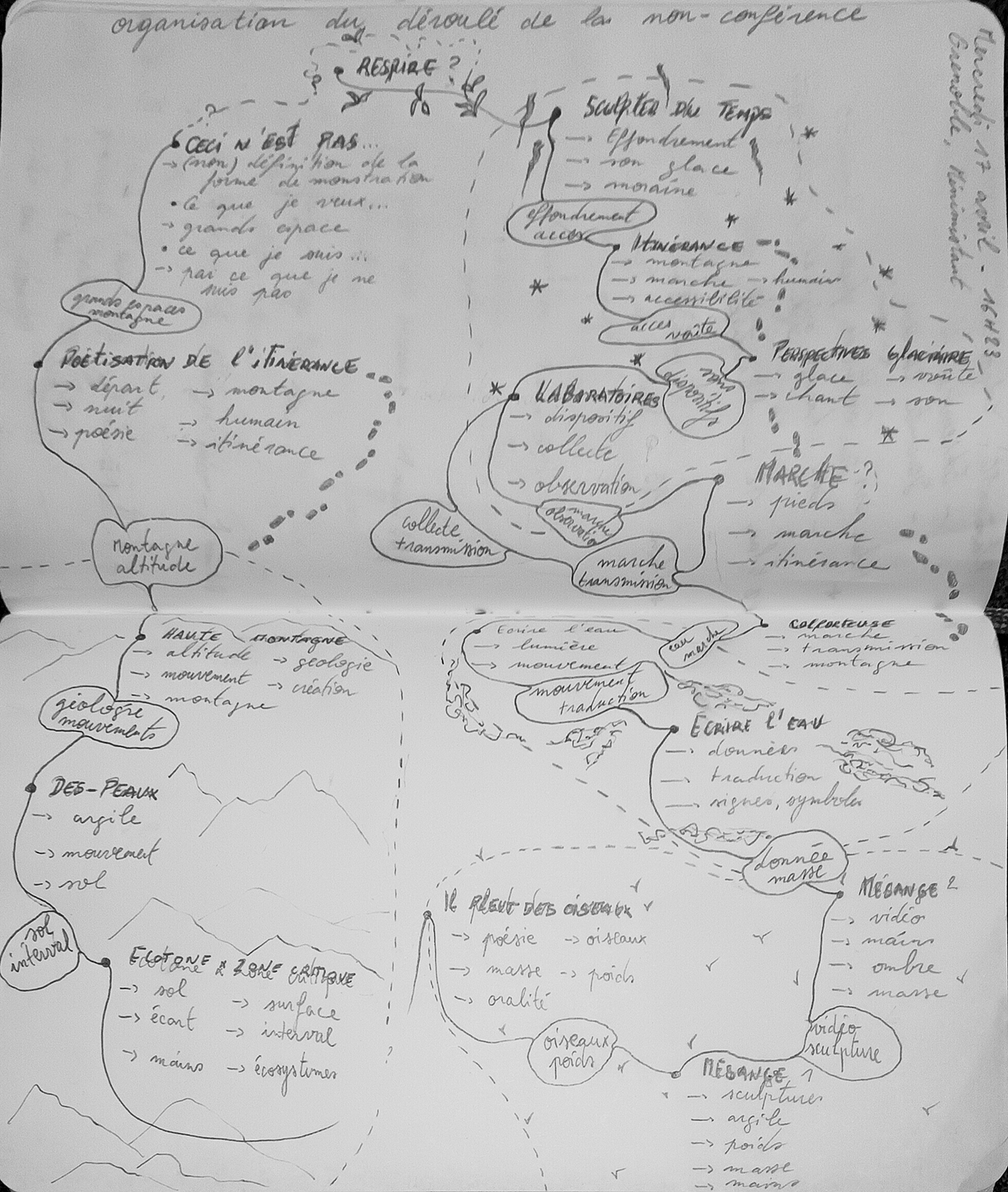

Perspectives Glaciaires, note d’intention cartographiée n°4, juin 2024

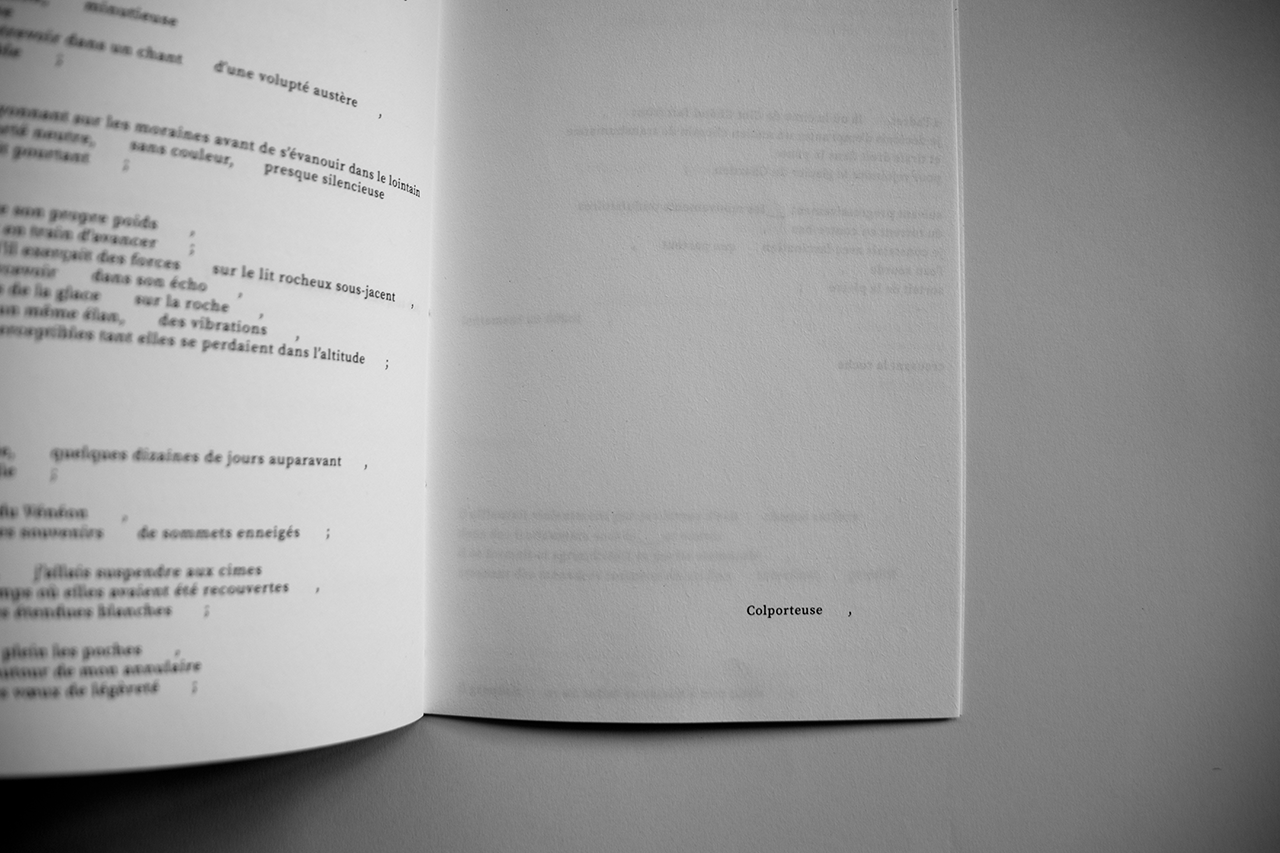

L’édition s’attarde à matérialiser les silences, les zones de creux, de respiration. Ainsi, la ponctuation prend une place centrale sur le papier. Les blancs composent les pages à travers des espaces accentués entre les mots, les phrases, les paragraphes. Inspiré de La Horde du Contrevent 6, d’Alain Damasio, la matérialisation des silences se fait à travers un ajustement des espaces, de la ponctuation et des données empruntées à la musique. À la manière d’une donnée mathématique, l’édition fait office de partition pour la projection.

6 Alain DAMASIO, La Horde du Contrevent, éd. La Volte, Paris, 2004

Perspectives Glaciaires, auto-édition, texte pour performance orale, mai 2024, p.8